«Loin d'être une source d'anti-américanisme en Turquie, l'AKP constitue un partenaire idéal pour les États-Unis dans la région.» Ce jugement porté sur le Parti de la justice et du développement (AKP) est signée Joshua W. Walker, un ex-chef de pupitre chargé de la Turquie au Département d'État qui étudie actuellement à l'université de Princeton. Dans un texte publié par The Washington Quarterly, Walker soutient sa thèse en relevant le rôle constructif joué par la Turquie en Irak et loue «le soin avec lequel l'AKP a préservé l'alliance (avec les États-Unis) et tenté de coopérer avec l'administration Bush, surtout en comparaison avec l'attitude des autres nations européennes».

Et ce n'est pas tout; il se réjouit de l'affaiblissement de l'establishment laïque, auquel il reproche d'être «parvenu, des décennies durant, à définir la laïcité de manière assez étroite pour sauvegarder les caractéristiques désuètes et répressives de l'État turc».

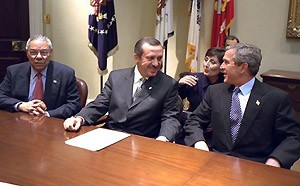

Recep Tayyip Erdoğan (au centre), à l'époque président de l'AKP de Turquie, rencontre le président George W. Bush (à droite) et Colin Powell, alors secrétaire d'État, dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche, le 10 décembre 2002. |

|

Face aux nouvelles réalités, il faut procéder à une douloureuse réévaluation de la situation et renoncer aux relations chaleureuses établies au long de 60 ans d'alliance. Des mesures courageuses seront nécessaires pour ramener le pays dans le camp occidental tout en minimisant les dommages qu'une Turquie islamiste peut infliger aux intérêts occidentaux. Même si tous les gouvernements occidentaux partagent actuellement la complaisance et même l'enthousiasme de Walker pour une Turquie en fait de plus en plus hostile, leurs paroles apaisantes et leurs appréciations désinvoltes ne doivent pas nous cacher la dangereuse évolution actuelle.

Walker propose d'ailleurs obligeamment des indications de cette nouvelle situation. Pour commencer, l'anti-américanisme a prospéré avec exubérance pendant les cinq années du règne de l'AKP, au point que les sondages désignent régulièrement les Turcs comme la population du monde la plus hostile à l'Amérique. En 2000, les enquêtes les montraient bien disposés envers les États-Unis à 52% – ce taux est tombé à 9% en 2007. Il est incontestable que le gouvernement de Recep Tayyip Erdoğan et Abdullah Gül a contribué à favoriser ce que Walker appelle un «glissement à long terme vers un anti-américanisme qui ne pourra pas être effacé par l'élection d'un nouveau président des États-Unis en janvier 2009».

L'événement catalyseur et devenu aujourd'hui emblématique de ce changement a été le vote du parlement turc, le 1er mars 2003, pour refuser d'autoriser les forces américaines à organiser l'attaque contre le régime irakien de Saddam Hussein depuis la Turquie. Ce refus a nourri des soupçons mutuels et a écarté Ankara des prises de décision sur l'Irak. Or cette exclusion s'est révélée lourde de conséquences lorsque le gouvernement kurde local prit le pouvoir au nord d'Irak et permit à un groupe terroriste antiturc, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), d'utiliser le territoire irakien pour lancer des attaques contre les intérêts turcs, enflammant ainsi l'opinion publique turque.

Ahmet Davutoğlu, chef de la politique étrangère d'Erdoğan et créateur de la doctrine de «profondeur stratégique». |

|

Ironie du sort, ces problèmes sont dus en partie à l'administration Bush qui, à la fin de 2002, dans une version précoce de la politique d'encouragement à l'accession au pouvoir d'islamistes légaux, avait aidé Erdoğan à consolider une position légale précaire. Alors, rompant avec ses précédents, le président le rencontra – un simple leader de parti à l'époque, et non un officiel – à la Maison Blanche. De l'avis de Walker, ce geste a émis «un clair signe de soutien de l'administration Bush pour Erdoğan et le gouvernement de l'AKP».

La Turquie, comme le Japon, a montré qu'elle figure parmi les pays les plus influençables. En à peine 15 ans et presque à lui tout seul, Atatürk parvint à faire passer le pays à l'Occident; et il a fallu à peine cinq ans à Erdoğan pour le rediriger vers l'Orient. La transformation récente s'est déroulée si rapidement que la Turquie, en dépit de ses relations formelles avec l'OTAN, ne peut être considérée comme un allié de l'Occident. Elle n'est certes pas un ennemi non plus. Elle s'inscrit plutôt dans un statut intermédiaire de rival – à l'instar de la Russie, de la Chine et de l'Arabie Saoudite. Un jour elle coopère et le lendemain elle rivalise. Elle pourrait fort bien devenir menaçante sous peu.

Les influences extérieures n'auront que peu d'impact sur une Turquie résolue à devenir islamiste, mais les instruments à disposition doivent tout de même être pleinement déployés. Le plus important consiste à empêcher l'adhésion à l'Union européenne d'une Turquie péremptoire sur le plan idéologique.