Les analystes du conflit israélo-arabe s'accordent sur très peu de questions mais, en 1989, il y a deux points sur lesquels il existe parmi eux un consensus quasi-général. D'une part, presque tout le monde s'accorde à dire que les émeutes qui ont éclaté en décembre 1987 en Cisjordanie et dans la bande de Gaza (ci-après dénommées les territoires) ont rendu le statu quo beaucoup moins acceptable qu'auparavant. Du côté israélien comme du côté arabe, est apparu un nouveau sentiment d'urgence quant à l'avenir des territoires. D'autre part, il est largement admis que les Israéliens sont confrontés à un dilemme presque insoluble concernant l'avenir de ces territoires. Alors que les solutions modérées sont de plus en plus difficilement tenables, les positions extrémistes gagnent en force.

Les analystes du conflit israélo-arabe s'accordent sur très peu de questions mais, en 1989, il y a deux points sur lesquels il existe parmi eux un consensus quasi-général. D'une part, presque tout le monde s'accorde à dire que les émeutes qui ont éclaté en décembre 1987 en Cisjordanie et dans la bande de Gaza (ci-après dénommées les territoires) ont rendu le statu quo beaucoup moins acceptable qu'auparavant. Du côté israélien comme du côté arabe, est apparu un nouveau sentiment d'urgence quant à l'avenir des territoires. D'autre part, il est largement admis que les Israéliens sont confrontés à un dilemme presque insoluble concernant l'avenir de ces territoires. Alors que les solutions modérées sont de plus en plus difficilement tenables, les positions extrémistes gagnent en force.

Malgré ces deux dilemmes, les tentatives de trouver une issue ne manquent pas. Parmi les projets dignes d'intérêt, on notera la proposition du Premier ministre israélien Yitzhak Shamir d'organiser des élections dans les territoires, l'appel de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) à des négociations directes entre cette même organisation et Israël en vue d'établir un État de Palestine ainsi que la proposition, par le Centre Jaffee, de mesures progressives en vue de la création d'une entité palestinienne.

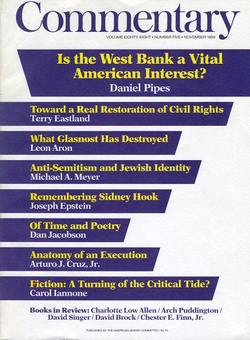

Mon intention n'est pas de critiquer ces propositions, encore moins d'en formuler une. Je voudrais plutôt examiner le rôle assigné au gouvernement américain dans ces différents projets. Que doit faire Washington en ce moment difficile pour faire avancer ce qu'il appelle le processus de paix ? Un examen attentif des intérêts américains indique une approche assez différente de celles actuellement à l'essai.

Avant de se pencher sur le rôle de l'Amérique, il convient de définir les options qui se présentent au Moyen-Orient. Pour des raisons qui deviendront bientôt évidentes, il est plus logique de les considérer du point de vue de l'électorat israélien.

Lors de la guerre des Six Jours de juin 1967, Israël a acquis cinq territoires distincts. L'un d'eux, la péninsule du Sinaï, n'est plus sous son contrôle puisqu'il a été intégralement restitué à l'Égypte en avril 1982 (la dernière question en suspens, Taba, ayant finalement été réglée au début de 1989) en échange d'un traité de paix. Si les négociations progressent, deux autres régions, Jérusalem-Est et les hauteurs du Golan, poseront un jour des problèmes diplomatiques mais cette perspective est encore lointaine. En raison de son annexion à Israël, Jérusalem-Est constitue un cas particulier qui ne peut être réglé à l'heure actuelle. De la même manière, le plateau du Golan ne posera pas de problème diplomatique tant que le gouvernement syrien ne montrera aucun intérêt à mettre fin à son conflit militaire avec Israël. Au cœur des négociations diplomatiques, il reste donc Gaza mais aussi et d'abord la Cisjordanie.

Concernant ces territoires, le courant dominant du côté israélien comprend deux positions de principe. L'une d'elles, soutenue par le Likoud, cherche en permanence à maintenir ces territoires sous contrôle israélien (même si, conformément aux accords de Camp David, elle concède l'autonomie aux habitants). L'autre, soutenue par le parti travailliste, cherche à faire repasser la plupart de ces territoires, mais pas tous, sous contrôle arabe. Chacune de ces positions s'inscrit dans l'une des deux principales traditions du sionisme. Les deux points de vue bénéficient chacun du soutien d'environ 40 % de l'électorat israélien et par conséquent, s'équilibrent, ce qui en soi pose problème puisqu'aucune des deux approches n'est en mesure de l'emporter. Concrètement, chacun d'eux est la négation ou la source de complication de l'autre dans un ballet apparemment sans fin de changements d'acteurs et de politique.

Il y a aussi un autre problème, beaucoup plus sérieux et profond : telles qu'elles sont formulées, les deux approches dominantes sont irréalisables. Du côté du Likoud, l'objectif serait atteint moyennant soit l'entrée de résidents arabes dans l'État israélien, soit la privation de leurs droits. Les deux options sont éminemment périlleuses pour Israël. Alors que l'entrée de résidents arabes dont le taux de natalité est beaucoup plus élevé ferait perdre à l'État israélien sa nature juive et annihilerait toute l'entreprise sioniste, le fait de priver les Arabes de leurs droits reviendrait à les cantonner dans une citoyenneté de seconde classe. De nombreux juifs israéliens trouveraient cette situation tellement répugnante sur le plan moral qu'ils pourraient bien quitter le pays et Israël pourrait perdre ses soutiens étrangers, y compris celui de la communauté juive internationale. En un mot, la privation des droits des Arabes toucherait Israël dans ses points les plus faibles.

Du côté travailliste, l'objectif visé souffre également d'un problème crucial, à savoir l'absence d'un interlocuteur arabe responsable avec qui négocier l'avenir des territoires et à qui les céder. Pendant des années, le roi Hussein de Jordanie, favori de longue date du parti, a joué les durs à cuire en faisant miroiter aux dirigeants israéliens la perspective de négociations sans jamais faire plus que se réunir secrètement avec ces derniers. Puis, en juillet 1988, Hussein s'est retiré du jeu diplomatique avec Israël, du moins pour un certain temps encore, en renonçant à la revendication de la Cisjordanie par son royaume. Quant aux résidents arabes des territoires, ils refusent d'assumer la responsabilité de négociations avec Israël. Au lieu de cela, ils désignent comme leur porte-parole l'OLP de Yasser Arafat qui, ces dernières années, est clairement devenue de plus en plus désireuse de parler avec Israël, allant même jusqu'à prononcer les mots magiques exigés par Washington. Mais pour la plupart des Israéliens, l'organisation reste indésirable en tant que partie aux négociations. Et ce, en raison non seulement de sa réticence à accepter véritablement l'existence d'Israël mais aussi de son long passé de duplicité et de violence, et surtout, de son manque de véritable autorité.

Le plan du parti travailliste pose un autre problème que l'on relève peu à ce stade précoce mais qui pourrait probablement mettre en péril les progrès à venir. Selon toute vraisemblance, tout accord conclu par Israël avec les Palestiniens se heurterait au veto de Damas en la personne de Hafez el-Assad, l'homme qui répète, tel un mantra, qu'il n'y a « pas de paix sans la Syrie ». Il ne s'agit pas de fanfaronnades car Assad a le pouvoir de casser un accord israélo-arabe qui manquerait de solidité. En réalité, il l'a déjà fait une fois quand, en moins d'un an, il a provoqué l'abrogation de l'accord de mai 1983 entre Israël et le Liban.

Malgré ces sombres perspectives quant aux avancées diplomatiques, ou peut-être grâce à elles, chacun des deux principaux partis israéliens conserve un espoir presque mystique dans la faisabilité de sa solution de prédilection. La propagande du Likoud fait appel aux anciennes vertus israéliennes de résolution et de ténacité. Si seulement les Israéliens s'y accrochaient, semble-t-elle indiquer, les résidents arabes des territoires deviendraient dociles ou, mieux encore, disparaîtraient. Selon les mots de Shamir, « quelque chose se produirait ». Sans que personne ne prenne de mesures concrètes pour y parvenir, un million et demi d'individus accepteraient une forme restreinte d'autonomie locale ou partiraient de leur plein gré. Peu importe qu'ils s'opposent désormais massivement à ces deux solutions – d'une manière ou d'une autre, ils verront la lumière.

Quant au Parti travailliste, son mysticisme réside dans la croyance apparente selon laquelle avec suffisamment de patience, le roi Hussein reviendra à la table des négociations et cette fois, sera prêt à parler franchement. En argumentant sur ce point, les travaillistes ont tendance soit à douter que le roi Hussein renonce publiquement à revendiquer la Cisjordanie (et à mettre plutôt l'accent sur les signes indiquant une intention jordanienne de réaffirmer cette revendication), soit à faire appel aux grandes puissances pour imposer une solution. Mais il est peu probable que les Soviétiques et les Américains tiennent compte de l'appel des travaillistes à imposer une solution jordanienne, ne serait-ce que parce que l'opinion mondiale a désormais accepté dans une large mesure la nécessité d'un État palestinien indépendant. En effet, si quelque chose doit être imposé, ce sera probablement un État.

Aucune de ces attentes israéliennes ne repose sur des prémisses correctement fondées. Elles représentent l'espoir un peu fou de politiciens pris dans une situation difficile qui n'est pas de leur fait. Au mieux, elles impliquent l'intention de ne pas bouger jusqu'à ce que les circonstances changent. Au pire, elles suggèrent une illusion et non une véritable analyse.

Si les idées adoptées par les principaux partis israéliens semblent sans espoir, celles envisagées par les groupes marginaux (chacun représentant environ 10 % à chaque extrémité du spectre politique) sont encore plus lamentablement inaptes à résoudre les problèmes actuels. L'extrême droite parle d'expulser les Arabes de leurs terres en mettant en place une série appropriée d'incitants. Aussi anodin que cela puisse paraître, tout le monde sait qu'une telle solution conduirait à l'usage de la force si ces incitants n'avaient pas l'effet escompté. Plus que tout autre scénario, celui-ci mettrait véritablement l'existence d'Israël en péril car il augmenterait considérablement les tensions communautaires en Israël et déclencherait des luttes intestines profondes et violentes sur la scène politique israélienne. En outre, il conduirait à une rupture des relations avec l'Égypte, à l'opposition de la communauté juive mondiale et à la perte du soutien américain.

L'extrême gauche ne fait guère mieux. Elle accepte benoîtement l'existence d'un État palestinien, sans réfléchir intelligemment aux nombreuses conséquences périlleuses d'une telle démarche pour Israël. Elle ne voit pas la détérioration militaire, sociale et économique à laquelle Israël serait très certainement confronté au lendemain de la création de la Palestine. Contre toute évidence, la gauche présume qu'une coexistence pacifique entre Israël et la Palestine est possible. Elle prend au sérieux les propos d'Arafat qui compare la Jordanie, la Palestine et Israël avec les pays du Benelux. Non moins étonnant, elle élabore sérieusement les dispositions par lesquelles les Palestiniens s'engagent à renoncer par avance au droit de lever une armée ou de s'allier à un État étranger. Comme les Occidentaux convaincus que leur propre désarmement unilatéral inciterait les Soviétiques à faire de même, la gauche israélienne se berce d'illusions en pensant que la prise de risque par son propre gouvernement apaisera l'ennemi.

Telle est la situation difficile dans laquelle se trouve Israël à savoir une impasse presque totale.

Échos américains des positions israéliennes

Du côté américain, il est frappant de constater à quel point les opinions sur le processus de paix concordent avec les quatre principales approches israéliennes. Au sein du courant dominant, on retrouve la position du Likoud et celle du Parti travailliste (cette dernière étant plus répandue) tandis que les franges optent pour le transfert de population ou pour un État palestinien indépendant. Pour ne prendre qu'un exemple parlant, le président George Bush a pratiquement adopté la position travailliste en posant comme objectifs de son administration dans le domaine israélo-arabe « la sécurité d'Israël, la fin de l'occupation [israélienne] et la concrétisation des droits politiques palestiniens ».

Qui plus est, les priorités israéliennes tendent à devenir les priorités américaines. Plus frappant encore, le sentiment d'urgence que l'Intifada a fait naître en Israël concernant la résolution de la question des territoires, a été directement ressenti à Washington.

Il n'est pas si surprenant que les amis américains d'Israël se fassent l'écho des positions existant en Israël. Ce sont des gens qui – soit parce qu'ils ont des parents vivant en Israël, admirent le caractère démocratique et libéral de l'État et se souviennent de l'Holocauste, soit parce que, en tant que chrétiens fondamentalistes, ils accordent à l'existence d'Israël une importance eschatologique – voient Israël non seulement en termes de valeur potentielle pour les États-Unis mais aussi comme quelque chose de bon et d'important en soi.

D'un autre côté, il est extrêmement surprenant que des Américains hostiles à Israël fassent également écho aux positions israéliennes. Selon l'expression classique de George Ball en 1977, l'Amérique « sauverait Israël malgré elle ». En 1989, par exemple, Helena Cobban, une avocate passionnée pour l'OLP et sa cause, a approuvé la politique du secrétaire d'État James Baker au Moyen-Orient au motif que celle-ci « devrait aider à établir des relations israélo-américaines sur des bases plus saines... Ce dont Israël a besoin de la part des États-Unis, c'est de voir moins de différends politiques balayés sous le tapis. Il est dans l'intérêt à long terme d'Israël de recevoir un soutien ferme et réaliste où les intérêts américains sont clairement définis et mis en œuvre. » Ainsi, la créativité de Ball a contribué à faire passer les polémiques anti-israéliennes de la périphérie au centre du débat américain.

Bien entendu, la formulation de ces commentaires est hypocrite, voire trompeuse, car ceux qui sont hostiles à Israël ont une réelle volonté de lui nuire. Mais au lieu de le dire ouvertement, ils se retiennent et adoptent la rhétorique antidémocratique de Ball (qui implique l'idée selon laquelle les responsables du Département d'État sont plus à même que l'électorat israélien de juger des intérêts d'Israël), une rhétorique qui sert à déguiser leur véritable objectif à savoir, passer outre les dirigeants d'Israël et leur imposer une solution. Cette solution, bien entendu, est l'option défendue à l'extrême gauche du spectre israélien, avec la création d'un État palestinien indépendant.

Paradoxalement, tous les Américains modérés, même ceux qui sont hostiles à Israël, acceptent implicitement l'idée selon laquelle les intérêts américains sont identiques à ceux d'Israël. Qu'ils le fassent inconsciemment ou pour cacher leurs arrière-pensées, le fait est qu'ils décrivent régulièrement les événements au Moyen-Orient avec un regard israélien.

Bref, les Américains, tous courants politiques confondus, adoptent des positions plus pertinentes pour Israël que pour les États-Unis, une particularité qui s'explique aisément. Tout d'abord, on ne retrouve pas ce prisme idéologique gauche/droite classique qui conduit à faire du Moyen-Orient l'objet d'une confusion singulière au niveau politique. Par ailleurs, l'accent tout particulier mis sur la politique israélienne est tel que cette dernière influence le débat américain. Enfin, l'intérêt singulier des médias pour le conflit israélo-arabe imprègne cette question d'une émotion absente des conflits lointains. Qu'on le veuille ou non, le discours tenu dans les séminaires de l'université de Tel-Aviv annonce celui de l'université de New York et le débat qui anime les couloirs de la Knesset résonne jusque dans les salles du Congrès américain.

Définir une approche américaine

Sans surprise, la transposition des points de vue israéliens aux États-Unis obstrue la vision des choses et a pour effet d'amplifier certaines inquiétudes (notamment la moralité des moyens utilisés pour réprimer l'Intifada) et d'en négliger d'autres (notamment l'angle soviétique). Plus fondamentalement encore, elle donne au conflit israélo-arabe une dimension disproportionnée par rapport à son importance réelle et diminue l'importance d'une foule d'autres problèmes dans la région. Ainsi, la guerre Iran-Irak n'a reçu qu'une part réduite de l'attention accordée à la guerre du Liban de 1982. Des soulèvements populaires plus importants et peut-être plus conséquents dans d'autres parties du monde (y compris la Birmanie et l'Algérie) ont suscité beaucoup moins d'inquiétude que celui survenu en Cisjordanie et à Gaza. Et ce ne sont là que deux exemples parmi d'autres. Il semble parfois que les problèmes d'Israël soient tout autant ceux de l'Amérique.

Comme si cela ne suffisait pas, les quatre positions israéliennes ont des effets indésirables sur les États-Unis. En effet, chacune d'elles exige du gouvernement américain une prise de position qui est soit irréalisable, soit contraire à ses propres intérêts.

La demande par le Likoud de la bénédiction de Washington en faveur d'un contrôle israélien permanent va à l'encontre de quantité de positions américaines, à la fois politiques et juridiques. Pire, l'acceptation de cette politique par Washington empoisonnerait ses relations avec les gouvernements égyptien, jordanien et d'autres gouvernements arabes. Le rêve des travaillistes de voir Washington imposer une certaine forme de solution jordanienne est irréaliste. Les responsables américains ont non seulement tendance à sympathiser avec le nationalisme palestinien mais ils craignent aussi que l'annexion de la Cisjordanie à la Jordanie ne déstabilise davantage cette dernière.

Si Washington ne peut adopter les positions israéliennes dominantes, les opinions extrémistes sont encore moins acceptables. Aucun gouvernement américain ne pourrait continuer à entretenir des relations normales avec Israël si les Arabes de Cisjordanie étaient expulsés. Tous les présidents américains se sont opposés à la création d'un État palestinien revanchard dirigé par l'OLP en raison des dangers évidents qu'une telle entité poserait à plusieurs amis américains dans la région, notamment la Jordanie et Israël.

Ces nombreux problèmes soulignent la nécessité d'une approche américaine du conflit israélo-arabe qui est non seulement essentielle à un examen lucide des intérêts des États-Unis, mais aussi utile du fait qu'elle diffère de la vision israélienne et qu'elle peut dès lors porter en germe des idées potentiellement bénéfiques à la fois pour les Israéliens et les Arabes. Le fait de s'éloigner du point de vue israélien et de regarder le Moyen-Orient avec des lunettes américaines fait rapidement apparaître une foule de différences. Pour ne prendre qu'un exemple clé, alors que la nature juive de l'État israélien est la plus grande préoccupation des Israéliens, ce n'est pas, d'une manière générale, une question qui doit ou devrait préoccuper les Américains car, quand ces derniers s'en préoccupent, c'est pour des motifs religieux, idéologiques ou humanitaires mais pas pour la raison d'état [expression en français dans le texte original anglais, NdT].

Pour cerner les intérêts spécifiquement américains dans le conflit israélo-arabe, la meilleure façon est de les considérer à l'échelle plus globale du Moyen-Orient. Constamment réaffirmés par les dirigeants américains, ces intérêts comportent au moins quatre éléments : la sécurité d'Israël, la stabilité des États arabes modérés, l'exclusion de l'influence soviétique et la libre circulation du pétrole. Traduits en termes politiques, ces objectifs impliquent essentiellement le maintien de deux choses : la relation triangulaire Égypte-Israël-États-Unis et la doctrine Carter. Consacrée en mars 1979 avec la signature du traité de paix israélo-égyptien sur la pelouse de la Maison Blanche, la relation entre les trois pays est absolument centrale dans ce qu'on pourrait appeler le Moyen-Orient occidental. De même, la désignation par le président Carter en janvier 1980 du golfe Persique comme zone d'engagement militaire des États-Unis est essentielle pour la partie orientale du Moyen-Orient.

Les dix années qui ont passé n'ont pas le moins du monde atténué ces engagements notamment parce que les nouvelles idées de Mikhaïl Gorbatchev ont moins touché les politiques soviétiques au Moyen-Orient que dans n'importe quelle autre grande région. Certes, il y a eu de nombreux gestes invitant à penser qu'une nouvelle politique (en particulier envers la Syrie et Israël) est en marche mais ce sont des signes bien trop ambigus et contradictoires pour justifier le sabotage de décisions politiques américaines éprouvées. De plus, aucune des mesures prises par Gorbatchev au Moyen-Orient n'est irréversible. En conséquence, le gouvernement américain doit se tenir prêt au cas où Gorbatchev serait démis du pouvoir ou changerait d'avis.

Démocratie israélienne, autocratie arabe

On aura compris que les objectifs de sécurité pour Israël et de stabilité pour les États arabes modérés constituent la clé du déploiement d'une politique spécifiquement américaine. Le fait d'œuvrer en vue de ces objectifs de manière strictement logique conduit à des résultats inattendus. Il n'est donc pas inutile de donner des informations sur ce que signifie pour un État le fait de se préoccuper de la sécurité et de la stabilité d'autres États.

Autrefois, à une époque où le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États étrangers régnait en maître, cette attitude consistait à ne se soucier que des relations extérieures. La non-ingérence signifiait qu'un État ne développait aucune politique à l'égard d'événements survenant exclusivement à l'intérieur des frontières d'un autre État. Les dirigeants pouvaient subventionner des exportations, mépriser les élections, voire supprimer les minorités sans que les gouvernements voisins disent quoi que ce soit. Mais la Révolution française a définitivement brisé cette notion confortable. Et depuis deux siècles, deux nouveaux principes prennent de plus en plus le pas sur l'ancienne norme : d'une part, les liens nationaux dont l'intensité l'emporte sur tout scrupule de non-ingérence et d'autre part, l'idéologie des droits de l'homme qui fait de certains types de violations l'affaire de tous.

Passion américaine par excellence, les droits de l'homme sont peut-être ce qui pousse le plus le gouvernement américain à se montrer indiscret et intrusif dans les affaires intérieures d'autres pays. Toutefois, les Américains font une distinction fondamentale entre les États démocratiques et non démocratiques et se sentent bien plus en droit de faire pression sur les seconds que sur les premiers. Dans le cas des autocraties, les violences alimentent l'activisme. Dans le cas des démocraties, le fait de penser qu'un gouvernement élu peut lui-même résoudre ses problèmes sans avoir besoin de l'intervention américaine, entraîne une réticence beaucoup plus grande à s'impliquer. Ce postulat est pertinent étant donné que les États démocratiques disposent de mécanismes d'autocorrection qui, généralement, permettent à ces États de fonctionner d'une manière correspondant aux standards américains.

La règle de base est simple : alors qu'avec les démocraties, elle ne concerne que la sécurité extérieure, la politique américaine envers les États non démocratiques s'étend aussi aux affaires intérieures. Quelques exemples démontrent le caractère largement applicable de cette règle. Dans les efforts fournis en vue d'une réforme interne, Washington n'a aucun scrupule à s'en prendre à des États tels que l'Afrique du Sud, le Chili, la Yougoslavie, Cuba et l'U.R.S.S. D'un autre côté, ils prennent soin de rester à l'écart des problèmes internes des États démocratiques. Dans le cas de la Grande-Bretagne, cette position consiste à garder le silence sur l'Irlande du Nord. Si la question se pose, Washington se contente de réitérer son soutien à la politique du gouvernement britannique et, tout au plus, transmet discrètement son point de vue au gouvernement britannique en s'abstenant publiquement de définir une position américaine distincte sur l'Irlande du Nord. De même, le gouvernement américain n'avait pas de politique sur le séparatisme québécois quand cette question était brûlante ni n'avait de position propre sur le conflit entre Wallons et Flamands en Belgique, sur les Basques en Espagne ou sur une foule d'autres questions.

Sécurité d'Israël. Tous ces éléments ont des implications importantes pour Israël. À certains égards, Israël constitue un cas particulièrement épineux car si le gouvernement est pleinement démocratique en Israël proprement dit, il ne l'est que partiellement dans les territoires. De plus, le comportement de l'État israélien dans les territoires est un mélange complexe de politique intérieure et étrangère. Cela dit, la cohérence exige que Washington s'abstienne de formuler des politiques sur les questions de sécurité intérieure israélienne et limite ses politiques aux affaires étrangères d'Israël. Washington ne devrait pas adopter de position sur des questions telles que la distribution de l'eau en Cisjordanie, l'établissement de colonies juives et la réponse israélienne à l'Intifada – à moins que les intérêts nationaux américains n'entrent en jeu. Dans le cas des territoires, cela ne signifie qu'une chose – le traité de paix israélo-égyptien. Si les tensions dans les territoires menacent de créer des troubles populaires en Égypte, si des éléments palestiniens tentent de saboter l'Égypte, ou si quoi que ce soit d'autre compromet cet accord, alors le gouvernement américain doit jouer dans son intérêt un rôle actif direct. Mais tant que ces perspectives demeurent lointaines, il doit rester à l'écart.

Jusqu'à présent, ces perspectives sont effectivement demeurées lointaines. Le gouvernement du Caire ne s'intéresse plus activement aux affaires israélo-arabes. Au bénéfice et au soulagement des Égyptiens, Hosni Moubarak n'a pas essayé d'imiter Gamal Abdel Nasser comme personnage d'envergure planétaire ou Anouar el-Sadate en tant qu'idole américaine du jour. Au lieu de cela, il s'est positionné comme maire de l'Égypte, se préoccupant de l'économie, de la pollution et d'une myriade d'autres problèmes auxquels le pays fait face. Pour Moubarak, le processus de paix était avant tout utile comme moyen de faciliter un retour sur la scène politique arabe. Maintenant que c'est chose faite, le gouvernement égyptien a besoin de calme, côté israélo-arabe. Au Caire, par conséquent, la substance du processus de paix importe moins que l'apparence de l'action et du mouvement. D'un point de vue égyptien, les développements sur le terrain en Cisjordanie et à Gaza importent moins que le maintien de cette apparence.

Il faut garder cette perspective à l'esprit quand on examine la récente proposition en dix points du Caire pour favoriser le processus électoral dans les territoires. Le président Moubarak a avancé ses idées car il a besoin de voir Israéliens et Palestiniens continuer à négocier et se trouverait mal de voir les uns et les autres réduits à s'affronter violemment. Dans le même temps, l'implication de Moubarak est très limitée car il se soucie moins des détails d'un plan électoral que du cours des négociations. Il a ici peu à perdre. Bref, l'issue que connaîtront ses dix points n'est pas près de mettre en péril les relations de l'Égypte avec les États-Unis et Israël.

Stabilité des régimes arabes modérés. La même règle empirique concernant l'activisme américain a des implications tout aussi importantes pour les États arabes modérés – le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite et les émirats du golfe Persique. La clé, encore une fois, réside dans la forme de gouvernement. Bien que nombre de ces États aient des formes démocratiques, en dernière analyse, tous sont autocratiques. À l'exception des républiques d'Égypte et de Tunisie, elles sont gouvernées par des rois et des émirs. Pour tous ces pays, le choix de l'électeur ne va pas jusqu'à porter sur le chef de l'État et sur les questions fondamentales de politique étrangère.

Les États arabes modérés entrent donc dans la catégorie des États dont les Américains se sentent autorisés à s'impliquer dans les affaires intérieures. Washington pourrait poser des questions au Maroc sur la réforme agraire et à la Tunisie sur le traitement des musulmans fondamentalistes. En Égypte, qu'en est-il de l'état des relations entre coptes et musulmans et du programme de privatisation ? En Jordanie, qu'en est-il des réformes économiques, de la liberté de la presse et du traitement des Palestiniens ? En Arabie saoudite, les questions seraient presque sans fin, dans tous les domaines, depuis les droits des femmes et le traitement des chiites jusqu'aux syndicats et aux exécutions sommaires.

Ce qui est curieux, c'est qu'aucune de ces questions ne figure en bonne place dans la politique américaine. Parfois, la situation au Moyen-Orient est un monde à l'envers. Alors que le moindre geste du gouvernement israélien est étroitement surveillé par les Américains, les actes même les plus importants et les plus nuisibles des gouvernements arabes modérés suscitent peu d'attention. Tout cela est à la fois illogique et contraire aux intérêts américains. Comme ailleurs dans le monde, il serait sensé de poser comme principe qu'un gouvernement démocratique est capable de se débrouiller mais que des régimes autocratiques dovient être poussés à se comporter d'une manière plus acceptable.

Retenir les Soviétiques. Aujourd'hui, comme sous Brejnev, la présence soviétique au Moyen-Orient repose principalement sur de bonnes relations avec trois États : la Libye, le Yémen du Sud et la Syrie. Cette dernière est de loin la plus importante en raison de sa centralité géographique, de sa profonde implication dans le conflit avec Israël et des talents de ses dirigeants, en particulier le président Hafez el-Assad. Si Damas n'avait pas le soutien du Kremlin, le visage de la politique au Moyen-Orient changerait, tout comme le conflit israélo-arabe.

Mais une telle perspective est très peu probable, car les liens entre Damas et Moscou continuent d'être profonds et durables. Bien sûr, il y a de nouvelles tensions dues au fait qu'Assad est plus fidèle aux anciennes vérités que ne l'est Gorbatchev. Bien que ces tensions aient déstabilisé ce qui avait été pendant des années une relation de travail exemplaire, leur importance ne doit pas être exagérée. Comme avec Fidel Castro, le Kremlin a trop d'intérêts en commun avec Assad pour le laisser tomber en raison de divergences d'opinion, aussi spectaculaires soient-elles.

Certains observateurs soutiennent que la voie vers la rupture d'alliance entre Syrie et Union soviétique consiste à forcer Israël à abandonner les hauteurs du Golan. Ils ont doublement tort. Assad, il faut le rappeler, ne cherche pas seulement la restitution des biens fonciers syriens, mais la destruction de l'État juif. L'antisionisme d'Assad n'est pas non plus une préoccupation passagère car il est intimement lié à la politique intérieure de la Syrie et même à la survie d'Assad comme président. Depuis sa prise de pouvoir en 1970, il travaille sans relâche pour empêcher une résolution du conflit avec Israël. Aucune pression soviétique ne changera son antisionisme et il n'y a aucune raison de penser que des concessions israéliennes puissent l'apaiser. En conséquence, le gouvernement américain ne gagne rien à faire pression sur Israël pour la restitution du plateau du Golan à l'actuel régime syrien. Loin de réduire la présence soviétique en Syrie, un tel accord pourrait aiguiser l'appétit d'Assad.

Aussi, l'alliance entre la Syrie et l'URSS va bien au-delà de la confrontation avec Israël. La Syrie constitue l'allié de Moscou le plus important au Moyen-Orient et remplit donc une foule d'autres fonctions. Elle fournit des installations navales clés, en particulier à Tartous. Elle est le fer de lance des efforts de sabotage soviétiques contre la Turquie. Elle coordonne le réseau du terrorisme d'État dans tout le Moyen-Orient et fait pression sur les États pétroliers vulnérables pour qu'ils gardent leurs distances avec les États-Unis. Il ne faut pas négliger ces aspects non israéliens quand il s'agit d'étudier les moyens d'affaiblir le lien entre Syrie et Union soviétique.

Les alliances soviétiques existantes au Moyen-Orient ont donc peu à voir avec le conflit israélo-arabe et encore moins avec les territoires. Quant aux nouveaux alliés potentiels il est peu probable que le roi Hussein ou un autre dirigeant se tourne vers Moscou par frustration face à l'impasse en Cisjordanie. Là encore, le conflit avec Israël est loin d'être le seul déterminant de la politique jordanienne. Un changement d'orientation de la politique étrangère comporterait trop de risques. Combien de rois, après tout, le Kremlin patronne-t-il ? De plus, les dirigeants arabes reconnaissent que les États-Unis sont les seuls à jouir d'une réelle influence sur Israël et que l'acquisition d'un pouvoir d'influence à Washington passe par un comportement correct.

En somme, l'objectif américain de réduction de la force soviétique au Moyen-Orient n'est guère affecté par les développements dans les territoires.

Libre circulation du pétrole. Enfin, la priorité américaine de maintenir les flux pétroliers du golfe Persique n'a pratiquement aucun lien avec le conflit israélo-arabe. Les tentatives entreprises au milieu des années 1970 pour lier le conflit au prix du pétrole et à la sécurité du golfe Persique, ont été infirmées par les événements ultérieurs (notamment la guerre Iran-Irak). À l'heure actuelle, à l'ère des producteurs qui se battent pour les clients, cette thèse est moins valide que jamais.

Conclusion

Sur le long terme, les intérêts majeurs des États-Unis ne sont que légèrement affectés par les territoires. Si l'on considère la politique au Moyen-Orient, cette conclusion conduit à trois règles de conduite empiriques pour le gouvernement américain : (1) Évaluer les développements dans les territoires à la lumière des relations israélo-égyptiennes et ne s'impliquer que dans les cas où ces dernières sont menacées. En effet, le gouvernement américain devrait revoir à la baisse l'importance attachée aux territoires détenus par Israël. (2) Accorder beaucoup plus d'attention qu'actuellement aux développements internes dans les États arabes modérés. (3) Ne pas imputer au conflit israélo-arabe un rôle d'importance ni dans la présence soviétique ni dans la libre circulation du pétrole.

Les deux premières de ces règles sont diamétralement opposées à l'opinion majoritaire actuelle qui place le processus de paix au centre de l'action américaine au Moyen-Orient. Il est tout aussi clair qu'à un moment où de nombreux responsables gouvernementaux sont exhortés par de beaux appels lancés dans les médias pour plus d'action de la part de Washington, il est hautement improbable que l'appel à la retenue formulé ici reçoive un écho favorable. Pour reprendre une locution très prisée par les milieux gouvernementaux, le processus de paix est un train qui a quitté la gare et quiconque veut proposer un itinéraire différent ne trouvera, hormis les bagagistes, aucun interlocuteur.

Ou, pour changer de métaphore, lorsqu'il existe un si large consensus, c'est pot de terre contre pot de fer. La politique américaine vis-à-vis du processus de paix repose sur des bases actuellement très solides qu'il est pratiquement inutile de vouloir changer. En politique, avoir raison trop tôt est une erreur, tout comme il est tactiquement erroné de vouloir infléchir une trajectoire politique en proposant des idées qui n'ont aucune chance d'être mises en œuvre.

La politique actuelle continuera pendant encore un an ou deux et ceux qui en contestent la direction ne doivent tout simplement pas s'attendre à ce que leurs efforts produisent de grands changements. D'ici là, l'espace sera meublé par des discussions d'émissaires spéciaux, des plans électoraux et des conférences internationales. Quiconque est dans l'opposition n'a d'autre choix que de regarder l'activisme actuellement à l'œuvre et d'attendre son heure. La politique actuelle vis-à-vis des territoires doit suivre son cours et il est clair que même ceux qui sont en désaccord avec elle souhaitent qu'elle réussisse. Mais, en cas d'échec, il y aura une opportunité pour les partisans de points de vue alternatifs et il incombe aux sceptiques de l'approche américaine actuelle de s'y préparer.